La pregunta sobre el origen de la vida ha fascinado a científicos, filósofos y tecnólogos durante siglos. ¿Es indispensable la bioquímica tal y como la conocemos para que un sistema se reproduzca y evolucione? Un reciente estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ofrece una respuesta sorprendente: no es necesario recurrir a la biología tradicional para generar procesos de autorreproducción en laboratorio.

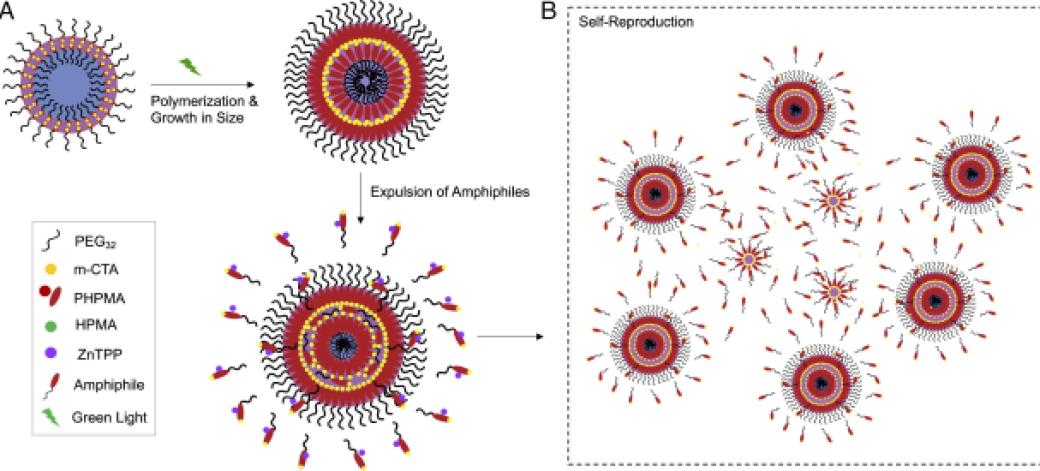

El trabajo, liderado por Sai Krishna Katla, Chenyu Lin y Juan Pérez-Mercader, presenta un sistema de vesículas poliméricas artificiales que muestran un comportamiento clave de la vida: la capacidad de crecer, reorganizarse y reproducirse de manera autónoma.

Una pregunta clave: ¿es imprescindible la biología para la reproducción?

Hasta ahora, incluso los organismos unicelulares más simples, como las bacterias, dependen de ciclos de división celular complejos controlados por redes bioquímicas afinadas a lo largo de miles de millones de años. Pero los investigadores se preguntaron:

«¿Es posible construir en el laboratorio sistemas químicos compartimentados, no bioquímicos, capaces de autoensamblarse y autorreproducirse de forma autónoma?».

Esta pregunta no solo es de interés académico. Responderla tiene implicaciones en múltiples campos:

- Orígenes de la vida: entender cómo pudo surgir la primera célula antes de la bioquímica moderna.

- Astrobiología: identificar tipos de vida no basada en bioquímica terrestre.

- Materiales funcionales: diseñar sistemas autoensamblables con propiedades evolutivas.

- Biología sintética: crear protocélulas personalizadas para tareas biomédicas.

Cómo reproducir una célula primitiva sin bioquímica

El equipo desarrolló un reactor basado en polymerization-induced self-assembly (PISA), un proceso químico que utiliza la luz como fuente de energía para transformar moléculas simples en anfífilos (moléculas con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica). Estas moléculas, al alcanzar cierta concentración, se autoensamblan formando micelas, que evolucionan a vesículas funcionales (estructuras huecas similares a células).

Los elementos clave del sistema fueron:

- Una mezcla inicial homogénea de moléculas no autoensamblables.

- Luz verde (530 nm) para iniciar la fotopolimerización.

- Un fotocatalizador (ZnTPP) que acelera el proceso.

- Monómeros como HPMA que, al polimerizarse, forman bloques hidrofóbicos en moléculas originalmente hidrofílicas.

Lo fascinante es que, a medida que las vesículas crecían, comenzaban a experimentar congestión interna, provocando la expulsión de moléculas parcialmente polimerizadas (“esporas químicas”). Estas moléculas expulsadas volvían a ensamblarse en nuevas vesículas, creando generaciones sucesivas con ligeras variaciones en sus cadenas poliméricas —una forma primitiva de variación heredable.

Tres fases en la dinámica de crecimiento

El análisis de las poblaciones de vesículas reveló un patrón dinámico con tres fases claramente diferenciadas:

- Crecimiento inicial rápido: abundancia de monómero HPMA, producción acelerada de vesículas.

- Desaceleración y reactivación lenta: difusión de monómero desde áreas no iluminadas, reinicio gradual del crecimiento.

- Crecimiento exponencial lento y estabilización: producción continua de vesículas a menor velocidad, acercándose a una curva sigmoidal, típica del crecimiento poblacional en biología.

Este comportamiento, según el equipo, no es autocatalítico a nivel químico, pero genera un efecto poblacional análogo al crecimiento biológico, demostrando que la auto-reproducción no es exclusiva de la bioquímica.

Una forma de “vida” sin material genético

El hallazgo más disruptivo del trabajo es la validación de que la vida —o, al menos, procesos fundamentales como la reproducción— pueden emerger de sistemas puramente químicos y simples.

El estudio demuestra que:

- Las estructuras celulares artificiales no requieren ADN, ARN ni proteínas.

- Su reproducción depende de procesos físico-químicos básicos: polimerización, autoensamblaje y dinámicas osmóticas.

- Pueden transferir componentes funcionales, como el fotocatalizador ZnTPP, de una generación a la siguiente, asegurando continuidad funcional.

Como explican los autores:

«Consideramos que la bioquímica no es necesaria, pero, por supuesto, es suficiente».

Este resultado no solo desafía supuestos biológicos, sino que también sugiere que en otros entornos planetarios podrían existir formas de vida muy diferentes a las terrestres.

Implicaciones científicas y tecnológicas

Este trabajo marca un antes y un después en la comprensión de cómo la materia inerte puede organizarse en sistemas capaces de comportarse como organismos primitivos. Sus implicaciones son múltiples:

1. Astrobiología: ampliar la definición de vida

Si sistemas completamente abióticos pueden reproducirse y evolucionar en condiciones adecuadas, entonces la búsqueda de vida extraterrestre podría estar limitada por nuestros propios sesgos biológicos. En palabras simples: quizás hemos estado buscando “vida como la conocemos” cuando la vida podría adoptar formas muy distintas.

Los exoplanetas con condiciones químicas diferentes a las terrestres podrían albergar ecologías enteras basadas en química polimérica o de otro tipo, sin material genético, ni proteínas. Este tipo de hallazgos ensancha los criterios de detección de biofirmas para futuras misiones espaciales.

2. Origen de la vida: química antes que biología

Uno de los puntos más relevantes para la ciencia fundamental es que el trabajo sugiere que la reproducción —uno de los pilares de lo que consideramos vida— no depende de la bioquímica compleja que evolucionó después en la Tierra.

Esto respalda la hipótesis de que la transición de la química a la biología pudo estar mediada por estructuras celulares poliméricas o similares, simples en composición pero capaces de:

- Ensamblarse por sí mismas.

- Crecer y reorganizarse.

- Generar descendencia con variación heredable.

Se trata, en esencia, de un modelo plausible para una “era protocelular” previa al último ancestro común universal (LUCA), como menciona el artículo:

«Durante la era de las protocélulas, la vida debió de ser más simple, y pudieron transcurrir cientos de millones de años en los que se produjo la transición de la química a alguna forma de vida generalizada».

3. Materiales funcionales y biomedicina

Más allá de la ciencia básica, este tipo de sistemas abre puertas a innovaciones tecnológicas:

- Liberación controlada de fármacos: vesículas artificiales capaces de reproducirse o responder dinámicamente al entorno podrían optimizar la dosificación de tratamientos complejos.

- Sistemas adaptativos en robótica blanda: materiales que “crecen” y se reorganizan sin intervención externa podrían emplearse en robots que reparan o regeneran sus propias estructuras.

- Producción de materiales evolutivos: entornos industriales donde los materiales no solo se ensamblen, sino que “aprendan” a optimizar su estructura con el tiempo a través de ciclos de variación y selección.

4. Biología sintética sin bioquímica

La biología sintética actual se basa, en gran medida, en reprogramar sistemas vivos existentes (bacterias, levaduras, células eucariotas). El enfoque presentado en este trabajo elimina por completo la necesidad de sistemas vivos de partida: construye vida-like systems (sistemas análogos a la vida) desde cero, usando únicamente química controlada.

Esto tiene implicaciones estratégicas para:

- Evitar riesgos biológicos: sistemas completamente no biológicos no pueden infectar ni interactuar con organismos vivos de manera imprevista.

- Personalización extrema: diseñar protocélulas a medida para entornos específicos, con composiciones totalmente ajenas a la biología natural.

Una visión de futuro: de la química a la evolución artificial

El estudio de Katla, Lin y Pérez-Mercader no describe un sistema autocatalítico, ni organismos vivos en sentido estricto. Sin embargo, lo que logra es capturar una propiedad esencial de la vida: la capacidad de reproducirse con variación heredable, lo que abre el camino para procesos evolutivos.

De hecho, investigaciones previas del grupo han mostrado que sistemas análogos pueden presentar competencia y selección —principios básicos de Darwin— entre distintas poblaciones de protocélulas. Si se combinan con mecanismos que introduzcan diversidad más allá de la longitud de las cadenas poliméricas, podríamos estar ante la primera plataforma experimental para observar evolución darwiniana en sistemas no biológicos.

Hacia una nueva definición de lo que está “vivo”

Este trabajo redefine un límite conceptual: la vida no es una exclusividad de la bioquímica, sino una propiedad emergente que puede manifestarse en cualquier sistema que cumpla ciertos principios de organización, flujo de energía y reproducción.

En el contexto de la innovación, significa que:

- La ingeniería de materiales podría pasar de fabricar a cultivar materiales funcionales.

- La astrobiología podría ampliar radicalmente lo que considera una biofirma.

- La comprensión del origen de la vida podría pasar de especulación teórica a experimentación reproducible en laboratorio.

En un mundo donde inteligencia artificial, biotecnología y nanotecnología avanzan a un ritmo vertiginoso, estos resultados añaden un ingrediente inesperado: la posibilidad de construir entidades autónomas, no biológicas, con comportamientos análogos a la vida.

O, en palabras del propio artículo:

«Los resultados aquí presentados tienen importantes implicaciones para la vida artificial sintética abiótica basada en la química y ofrecen una vía para desarrollar una amplia clase de sistemas abióticos similares a la vida».